- 作者:

- 来源:

- 时间:2025-09-08

- 点击:33

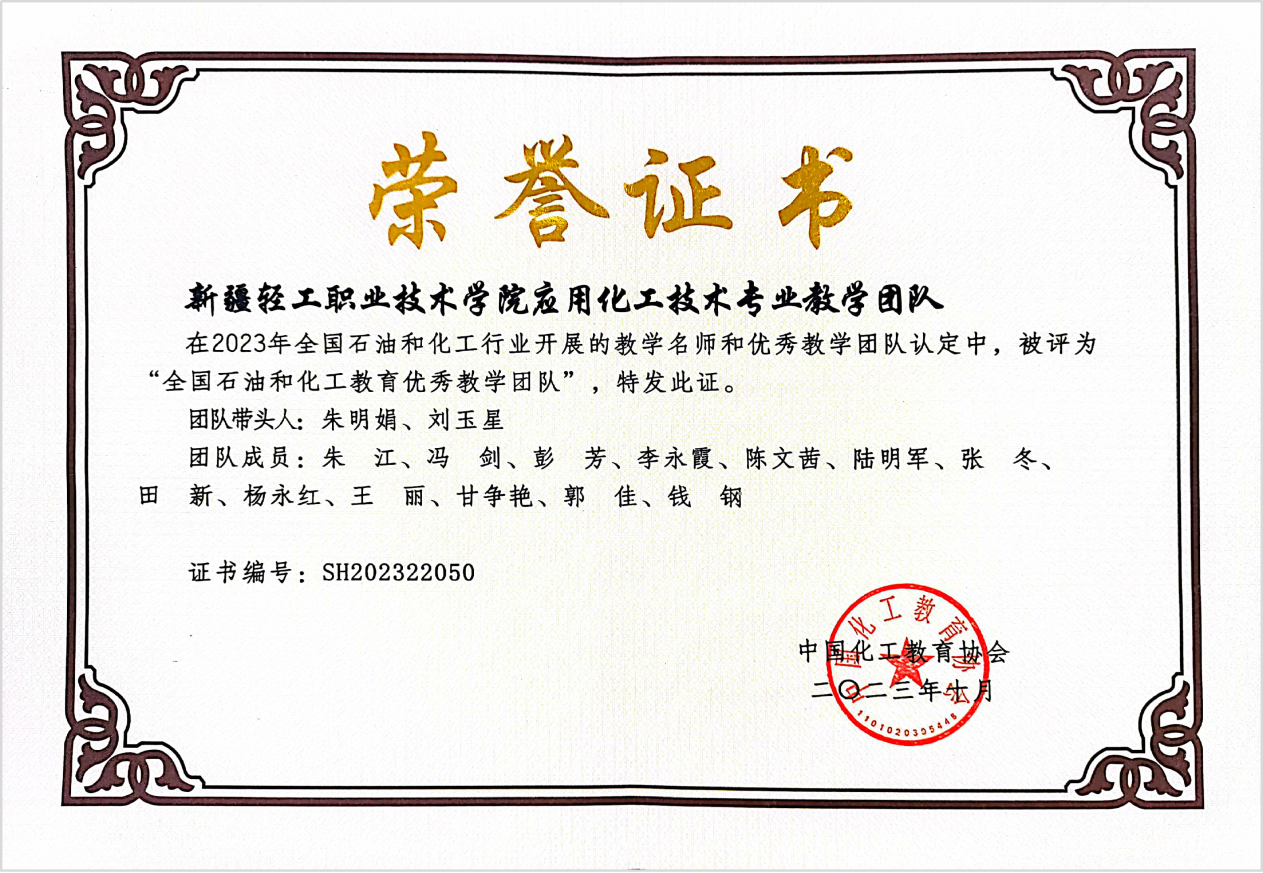

在职业教育进入“提质培优、增值赋能”的关键时期,如何实现课堂与产业对接,培养学生可持续发展的核心能力?应用化工技术专业教师刘玉星以18年的教育实践,给出了职教人的回答。她的探索不仅是对教育理想的坚守,更体现了新时代职业教育改革的内在逻辑——以创新突破边界,用匠心连接校园与职场。

创新教学,让课堂“活”起来

刘玉星认为,职业教育的课堂改革不仅是技术层面的调整,更要构建“教、学、做、评”四维联动的生态体系。她推行的混合式教学模式,从根本上颠覆了传统的“教师中心”课堂。

线上资源库的建设颇具匠心:不仅涵盖教材同步内容,还融入新疆本地化工企业的典型生产案例,让学生在预习阶段即感知行业实际。线下课堂则转变为“微型生产车间”,学生分组扮演操作工、技术员、安全员等角色,在模拟氯碱生产异常工况中掌握应急处理技能,理解岗位协同机制,使“安全生产意识”深入每一环节。

课程思政的融合尤为巧妙。在《有机化学》中讲解“催化剂作用”时,她以新疆化工研究院科研人员八年研制新型催化剂、助力煤化工企业减排30%的真实案例,引出奉献精神。“就像催化剂加速反应却不改变自身,教育者的价值就是赋能学生成长,自己却甘居幕后。”这种将专业原理与职业情怀自然勾连的方式,让思政教育真正入脑入心,该课程也荣获学校课程思政示范课优秀奖。

深耕教材,让知识"动"起来

“教材是教学的基础,须与时俱进、契合学生需求。”秉承这一理念,刘玉星主编的《流体输送与非均相分离技术》教材,始终坚持“以学生为中心,服务学生发展”,有效扭转了“教材滞后于产业发展”的传统困境。

该教材以项目任务为主线,配以丰富插图、示意图与动态演示,将抽象技术原理与实际应用生动结合。学生得以通过模拟实践与动手操作深化理解、激发兴趣。

教材推出后,广受学生好评,为学校教学改革与教材建设提供重要支持,并荣获2021年度学校“新形态教材”一等奖。目前,教材已通过化学工业出版社审核,即将正式出版。

打造金课,让课程"优"起来

18年职教生涯,刘玉星的教育理念不断沉淀升华。在她看来,职业教育的目标不仅是培养“熟练技工”,更是塑造“具有终身学习能力的职业人”。

她的课堂上始终贯穿着三条隐形线索:技术线(掌握核心技能)、方法线(学会解决问题)、发展线(明晰职业路径)。以《氯碱—聚氯乙烯生产操作》课程为例,她深入企业调研,了解行业发展趋势和技术应用现状,将最新的技术标准和要求融入课程内容中,通过实践操作和案例分析等形式让学生更好地掌握知识和技能。这种超越技能本身的教育模式,赋予了学生在职业道路上持续成长的发展力。

2023年,该课程成功入选自治区职业教育在线精品课程。这一荣誉不仅是对课程质量与水平的高度认可,也为后续课程建设与持续发展提供了坚实支撑与保障。

凝聚团队,让力量"聚"起来

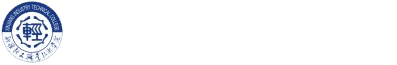

在刘玉星看来,优秀教学团队不是个体的简单叠加,而是能形成“共生效应”的专业群落。她带领的教学团队之所以能荣获“全国石油和化工教育优秀教学团队”,源于其独特的“三维成长体系”。

专业维度上,她建立“老带新、新促老”的师徒制;课程维度上,推行“模块化分工+集体备课”模式;产业维度上,企业工程师定期参与课程设计,教师则为企业提供员工培训,形成“教学相长、产教互哺”的良性循环,构建起基于共同发展愿景的专业共同体。

如今,她正带领团队探索“岗课赛证”融通的人才培养模式,将职业技能等级证书标准融入课程,通过技能大赛锤炼实战能力,最终实现“一课双证、一赛多能”。

从课堂到教材,从团队到产业,刘玉星的每一步探索都紧扣职业教育的本质规律。她的实践证明:职教改革要扎根产业土壤,聚焦学生成长,在每一堂课、每本教材、每一次团队协作中践行“为党育人、为国育才”的初心使命,照亮万千职教学生的成长之路。